전시회명: 베르메르부터 반고흐까지(네덜란드의 거장들)

장소: 빛의 시어터 서울(워커힐 호텔)

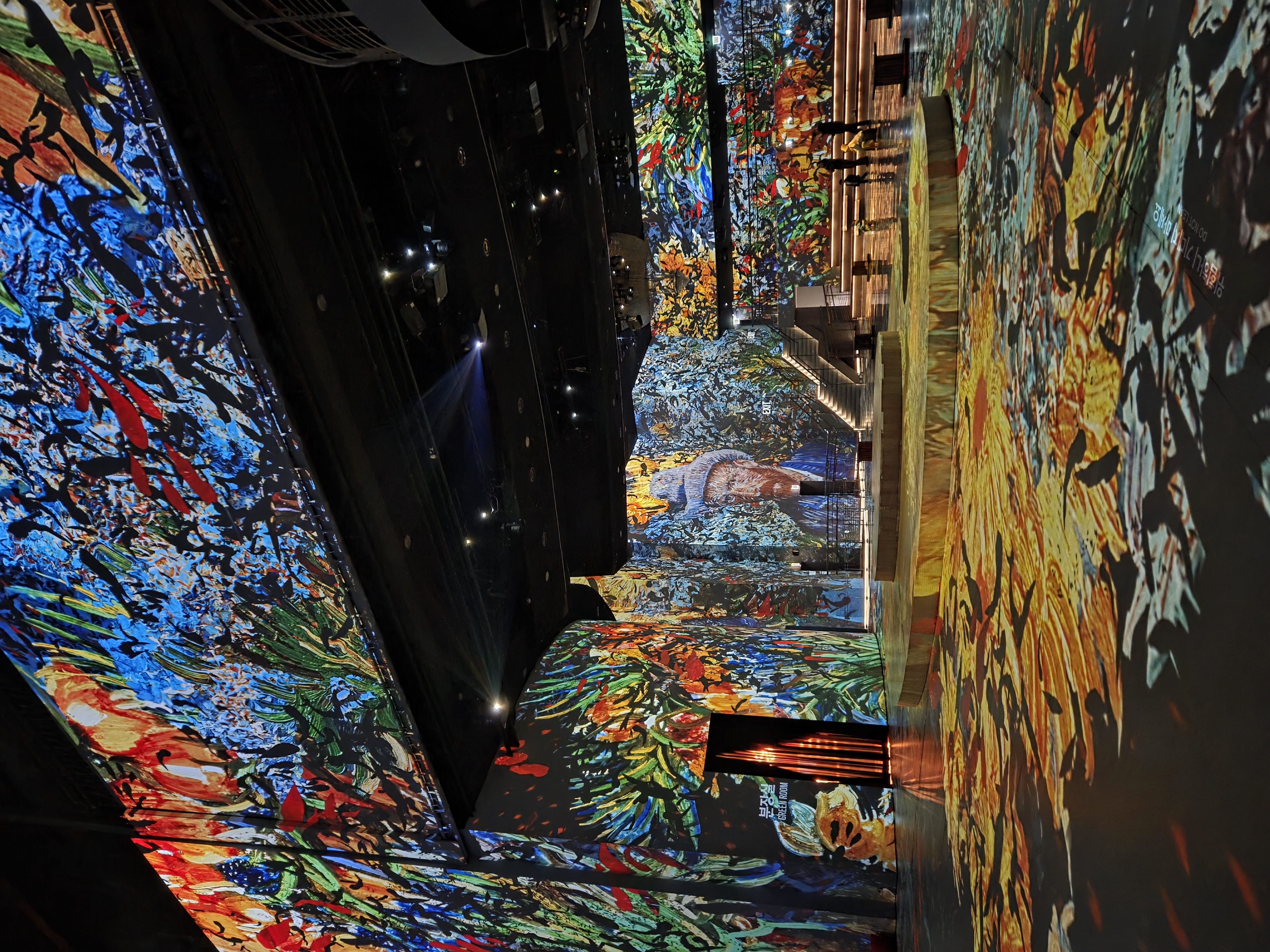

결혼 1주년을 맞아 우리 부부는 워커힐로 호캉스를 다녀왔다. 호텔 부지가 서울 중심에서 조금 떨어져 있어서 그런지 부지가 넓어 산책할 곳이 많았고 내부 상점, 카페, 전시관이 잘 되어 있어서 이제까지 갔던 호캉스 중 제일 만족스러웠다. 특히 호텔 내 빛의 시어터 전시관에서 베르메르부터 반고흐까지 네덜란드 유명 화가들의 작품을 빛으로 재현해 낸 전시를 감명 깊게 보아 후기를 남겨본다.

사실 전시회는 분기에 한번 정도 가지만 그림이나 예술작품에 조예가 깊지는 않다. 그래도 갈 때마다 매번 공부하는 심정으로 열심히 작품을 감상하려고 한다. 모든 것은 아는 만큼 보인다고 조금씩 공부하다 보면 언젠간 깊이 있게 이해하는 날이 오리라 생각한다. 첫 번째 작품은 반 고흐의 자화상이었다. 반 고흐가 살았던 시대의 사진 기술은 기껏해야 흑백사진 정도였을 것이다. 그래서인지 반 고흐의 작품을 보면 색채와 빛을 표현하고자 하는 강한 의지가 느껴진다. 실제로 그는 어머니의 흑백사진을 보고 실물보다 이쁘지 않다며 직접 색을 입혀 어머니의 초상화를 그려주기도 했다고 한다. 그가 직접 그린 본인의 초상화도 화려한 색감으로 사진보다 현실감이 두드러진다.

꽃 피는 아몬드 나무 아래 앉은 와이프를 찍어보았다. 색과 빛을 표현하기에는 꽃 만한 게 없어서 그랬을까 그의 작품에는 유독 별, 꽃, 태양 등이 자주 등장하는 것을 볼 수 있다. 아몬드는 먹어보기나 했지 꽃이 피는 나무라는 것도 처음 알게 되었다. 꽃 피는 나무는 그에게 각성과 희망을 상징한다고 한다. 이 그림은 반 고흐가 프랑스 아를에서 지낼 때 그린 것으로 추정되는데 여러 썰들에 의하면 그 당시에는 고갱과의 다툼으로 귀를 잘랐다는 썰도 있고, 압생트(여러 약초들을 말려 부숴 넣은 후 증류한 술)에 중독되어 있었다는 썰도 있어서 불안한 심리 상태를 안정시키기 위해 꽃 피는 나무 그림을 더욱 열심히 그렸던 것도 같다.

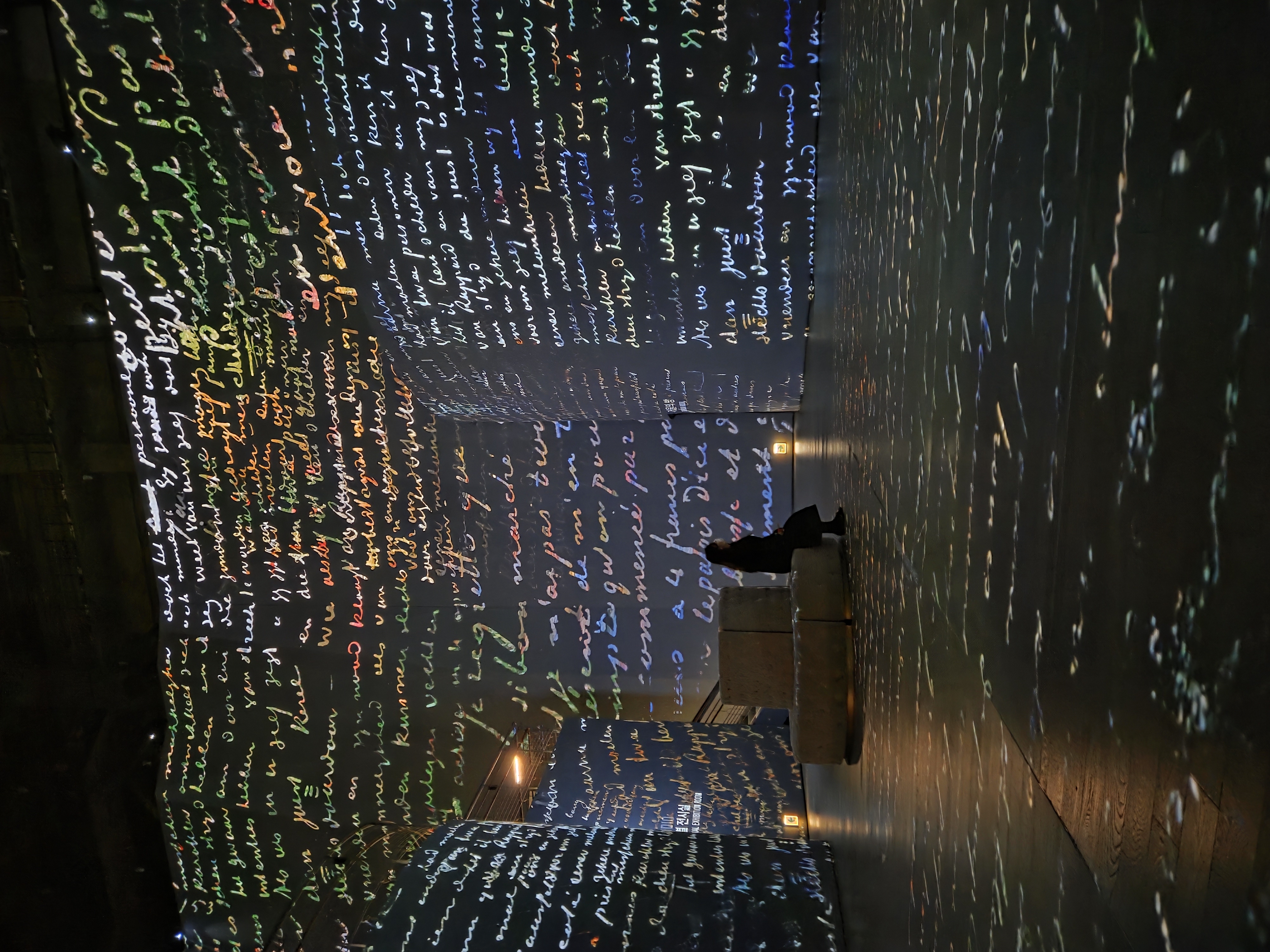

빈센트 반 고흐는 900통 이상의 편지를 주고받을 정도로 편지로 많은 소통을 했다고 한다. 그중에 반 고흐가 발신한 편지가 800통 이상인데 실제로 수신한 편지까지 고흐가 잘 관리했더라면 거의 2000통 가까이 되었을 것으로 추정할 수 있다. 그가 가장 많이 편지를 주고받은 대상은 그의 동생 테오이다. 테오는 파리에서 성공한 미술상으로 고흐는 테오에게 금전적으로 의지하기 위해 교류를 지속하지 않았을까 싶다. 덕분에 우리는 그 편지에 담긴 반 고흐의 예술 철학, 감정, 삶의 고민 등을 깊이 있게 들여다볼 수 있기도 하다. 그런 점에서 역시 글이란 대단한 힘이 있지 않나 싶다.

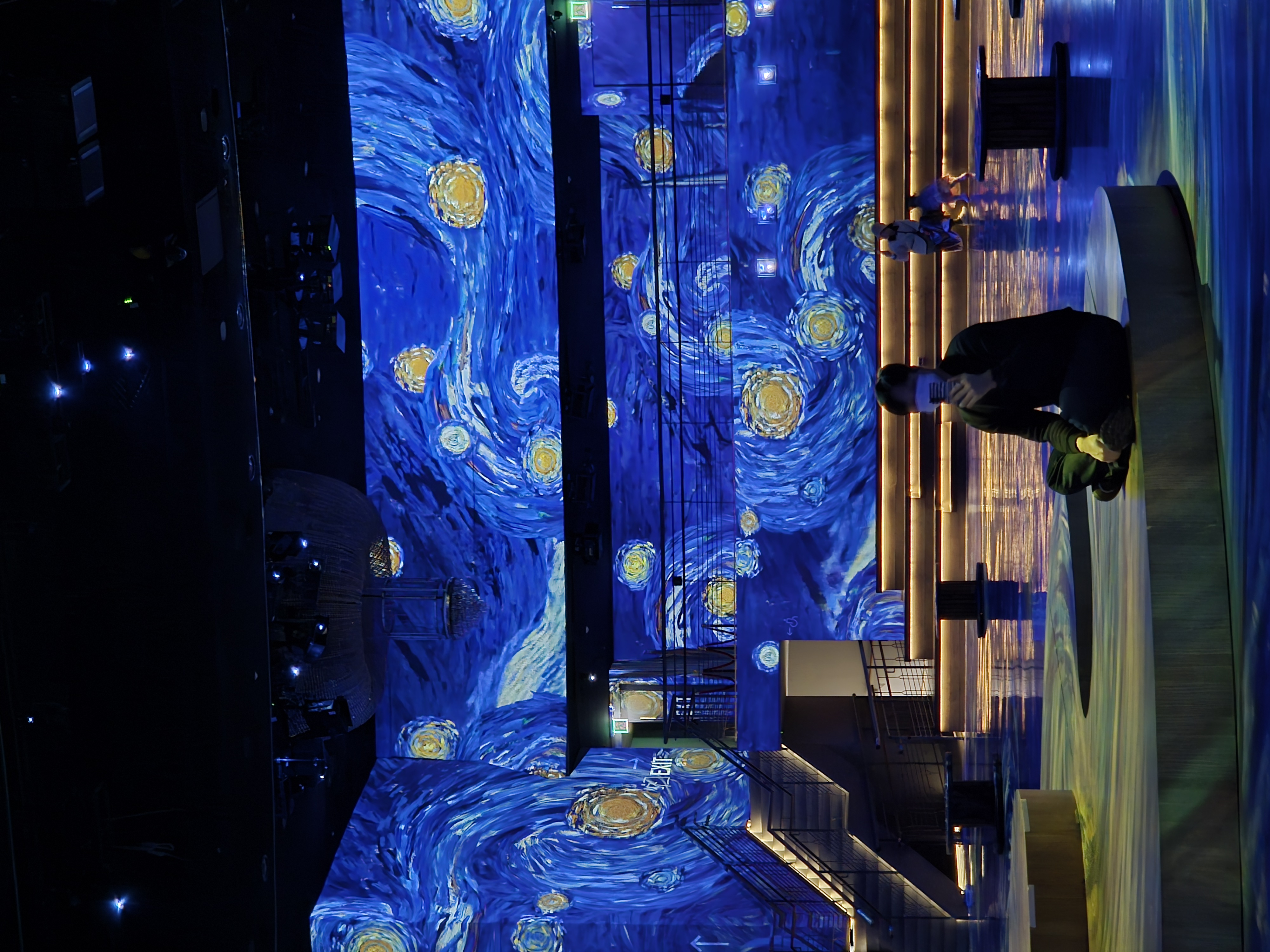

반 고흐의 여러 가지 스토리에 기반하여 추측해 보자면 그는 자기주장이 무척이나 강했을 것이다. 절친하던 고갱과도 사이가 틀어지고 5명의 형제자매들 중에 테오와만 가깝게 지낸 것을 보면 일반적인 성격은 아니었을 것이다. 그는 결국 주변인들로부터 정신병을 의심받아 생레미 요양에 입원하게 된다. '별이 빛나는 밤'에 그림은 그가 병원에서 지내며 느낀 고통을 표현한 그림이라고 한다. 요즘 나도 회사에서 정신적으로 고통스러운 하루하루를 보내고 있는 것 같다. 고흐가 그 고통 속에서 명작을 탄생시켰듯이 나도 작은 결실이라도 있길 바라본다.

위에서 자세히 소개하지는 못했지만 이번 전시에는 베르메르의 작품들도 많이 있었다. 사실 베르메르는 이번에 처음 들어봤는데 마치 그림의 여인이 말을 걸어올 것 같이 사실감을 잘 살린 것 같다. 더욱 놀라운 것은 이 그림이 1665년에 그려진 그림이라는 것이다. 반 고흐의 그림만 봐도 놀랍다고 생각했는데 1600년대에 저런 색감을 살려 사실적으로 그림을 그렸다는 것이 너무 놀라웠다. 이 작품의 가장 큰 특징은 바로 울트라마린을 사용해 채색을 했다는 것이다. 울트라마린은 짙은 파란색을 띠는 광물로 그 자체가 색의 이름이다. 주로 아프가니스탄에서 체굴 되며 매우 비싸서 천연 울트라마린은 10g당 40만 원 정도의 가격에 구매할 수 있다고 한다. 17세기에는 지금보다 더욱 구하기 어려워서 10g당 약 580만 원 정도로 추정된다고 한다. 베르메르의 진주 귀걸이를 한 소녀에는 약 1억 원 가치에 상응하는 울트라마린이 사용된 것으로 추정된다고 한다. 당시 베르메르는 넉넉치 않은 형편에도 이를 고집한 것을 보니 채색에 대한 열정이 대단했음을 알 수 있다.

이번 호캉스의 마지막은 달항아리 전시였다. 나는 아직 그 매력에 흠뻑 빠지지 못했는데 와이프가 유독 달항아리를 좋아한다. 이 전시는 빛의 시어터가 있는 그랜드 워커힐이 아니라 비스타 워커힐 건물에서 진행되고 있었다. 서촌에 본점을 두고 있는 '일상여백'이라는 공예 편집샵에서 팝업전시회 형태로 전시호를 오픈한 것이었다. 가운데가 유독 볼록한 백자는 한 번에 만들기 어려워서 절반씩 만들고 이어 붙이는 작업을 통해 하나의 백자가 완성된다고 한다. 백자는 그 색이 고와서 어디에 사용할까 싶었는데 찾아보니 명확한 용도에 대한 기록이 없다고 한다. 추측상으로는 액체를 담아두는 용도가 가장 유력하다고는 한다. 또 하나 재밌는 사실은 백자의 입구 부분을 '아가리'라고 칭한다고 한다. 우리는 흔히 아가리가 입을 속되게 부르는 것으로 생각했는데 백자에 대한 설명에 그 단어가 있어서 흠칫했다.

전시회에 다녀온 후기를 글로 남겨두니 당시에는 알지 못한 것들을 새롭게 알게 되어 괜히 똑똑해지는 기분이 들었다. 앞으로도 종종 이런 리뷰 글을 남겨 더 깊이 생각하게 되는 습관을 키워봐야겠다.